2019年10月14日、グーグルアドセンス審査に10回目の申請で合格することができました。

この記事では、私がアドセンス審査に合格するまでの経緯を紹介します。

アドセンス審査になかなか合格できず、悩んでいる方のヒントになれば幸いです。

アドセンス申請への心構え

正直なところ、私はアドセンス審査をナメていました。

「1発で受かりました」みたいな記事を書いている人がたくさんいるので、自分も割とあっけなく受かったりするんじゃないか、と。

申請の方法をざっと調べて、それなりの体裁は整えたつもりだったんです。

その結果、9回も落ちたわけですが。

サクっと受かった人からすると、何がそんなに難しいのかわからないのかもしれませんね。

審査に落ちると、結構ショックなんですよ。

「お前の記事に価値はない」って言われているわけですから。

そんなに甘くないよね、ってチョイチョイと修正して、また落ちる。

2・3回目あたりの申請ではまだ気持ちに余裕があるけど、そのうち何が何だかわからなくなってきました。

受かった後だから言えることかもしれませんけれど。

落ちたからといって、そう悲しむこともないですよ。

アドセンスがなければブログが書けないわけでもないし、広告は他にもたくさんあるのですから。

審査に通らない人もいっぱいいます。

アドセンスの合否は、自分のブログが人に読んでもらえる水準にあるのかどうか、の判断基準の一つであるのは確かでしょう。

だから受かりたかったんです。

私の場合は、悔しくて意地になりました。

色々と試した結果、やっとのことで合格できました。

アドセンスに落ちるのは、記事の内容が悪いからだけとも限りません。

Googleの規約に準拠しなければならない、という事が確かなだけであって、合否の明確な基準は誰にもわからないのです。

落ちてから対策を繰り返して合格した方のブログは、特に参考になります。

2018年10月以降、アドセンスの審査基準が変更されて難化したそうなんですよね。

旧基準で合格した人の言う事すべてがウソだとは思いませんが、参考にすべきなのは新基準で合格している人なのではないかと。

他の方々の対策記事には、私もお世話になりました。

アドセンスに落ちるのは、情報が足りていなかったからだったと今は思えます。

やるべきことは、情報を仕入れて試すことです。

とりあえず、公式は見ておくべきですよ。

合格までの申請状況と合格時のブログデータ

合格までの申請状況です。

| 申請回数 | 申請日 | 記事数 |

| 1 | 9/3 | 30 |

| 2 | 9/10 | 13 |

| 3 | 9/24 | 2 |

| 4 | 9/27 | 2 |

| 5 | 10/1 | 5 |

| 6 | 10/2 | 14 |

| 7 | 10/3 | 13 |

| 8 | 10/4 | 13 |

| 9 | 10/7 | 16 |

| 10 | 10/13 | 16 |

合格時点の状況(2019年10月14日)です。

記事数 16記事

文字数 平均2,051文字(最少1,162、最大5,516)

カテゴリ数 1個

アドセンスを申請するときにやったこと、やらなかったこと

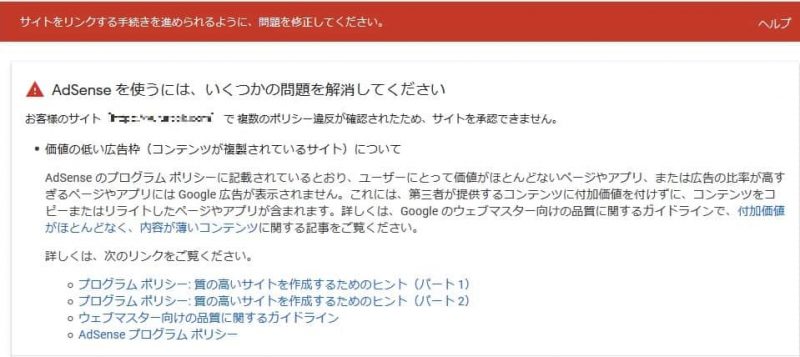

アドセンス審査において、私のサイトが承認されない理由は毎回同じでした。

「価値の低い広告枠(コンテンツが複製されているサイト)」です。

不承認の理由にはいくつか種類があって、「コンテンツが存在しない」という場合などもあるようですね。

不合格メールの内容はよく読みましょう。

修正しながら申請を続けているうちに、不承認の理由が変わっていることもあるそうです。不承認の理由ごとに対策が必要になってくる、ということですね。

申請するときに整えておくべき内容について、多くのブロガーが語っています。

私も様々な情報を見たうえで、同じように試したものと試さなかったものがあるので挙げていきます。

テーマ・サーバー

WordPressを使い、テーマは無料のCocoonです。

有料テーマを勧めるブログは多いですね。

どのテーマが良いか判断しかねたので私は無料テーマの中でも評判の良いCocoonを選びました。

サーバーはさくらインターネットです。

SSL化もしています。

レンタルサーバーと言えばエックスサーバー、みたいな風潮がありますよね。

人とはちょっとだけ違うことをしてみたいけど、あまりマニアック過ぎても情報が少なくて困りそう、と考えた結果です。

安いし。

アドセンスの審査基準に高速化の観点がどの程度影響するのか、気になるところではありますね。

プライバシーポリシー

どなたかが作ったテンプレ通りのプライバシーポリシーを、ありがたくコピペして設置しました。

コピペ記事は悪質だとGoogleに判断されるため、プライバシーポリシーはテキストではなく画像で作成した方がよいという人もいますね。

プライバシーポリシーなんてみんな同じような文面になるだろうし、どちらでもよいと思います。

問い合わせフォーム

Contact Form 7 で設置。

問い合わせフォームがあるとスパムコメントが入る可能性があるので、プラグインで対策はしておいたほうが良さそうです。

プロフィール

140字程度の簡単な紹介文を書いただけで、プロフィールの固定ページは設定しませんでした。

私の場合は単なる怠慢ですけど、プロフィールはしっかり書いた方がいいよ、という人は多いです。

記事の内容の信憑性に関わることもあるし、面白いブログを書く人はどんな人か知りたくなりますよね?

書かなくても通りますが、評価のポイントは高いような気がします。(なら書けよって話ですが)

サイトマップ

サイトマップは、XMLとHTML両方作成しました。

HTMLはサイトを訪れた人のための見えるサイトマップ、XMLは検索エンジンが巡るための見えないサイトマップです。

記事数

合格時の記事数は16です。

1回目の申請時は30記事ありましたが、2回目以降は大幅に減らしています。

2記事での申請も挑戦してみたものの、私には無理でした。

20~30記事を書くべし、というのが少し前の情報では主流だったようです。

最近では記事数1ケタでも合格している人も結構いますね。

数百もの記事があって合格している人もいます。

それだけの記事があって長期間運営してきているならば、中には薄い内容の記事もあるはず。日記のような記事がGoogleに良い評価を受けているとは考えにくいので、他の記事でカバーできているということなのでしょうね。

記事数が多いと修正する箇所を特定することが難しくなるため、記事が少ないうちに申請した方が良いという意見が多いです。

文字数

合格時の文字数は平均2,051文字(最少1,162、最大5,516)です。

必要な情報を書いていれば少なくとも1,000~2,000字にはなるだろうから、その程度は書こうという意見が多いです。

少ない記事数で通る人は、5,000~10,000字などきっちり書いている印象があるんですけどね。

カテゴリ

合格時は1カテゴリです。

もともと雑記ブログでやっていこうと思っていて、1回目の申請時には別ジャンル含め複数のカテゴリがあったんですが削りました。

複数カテゴリの雑記ブログでも通るけど、特化ブログの方が通りやすいとは聞いたもので。

審査用のブログ、と位置付けられますね。

外部リンク・引用

外部リンクも引用もしました。

文脈に沿っていて必要なものであれば、問題ないかと思います。

画像

フリー素材のみアイキャッチで使用。

圧縮はしています。

自分で撮影した画像なら、ばんばん使えとの声もありますね。

alt属性の記述まではやっていません。いずれはそういう細かい所までやるべきなんでしょうけどね。

NGワード

NGワードは入れていないつもりです。

NGワードがあると即アウトというわけでもなく、助長する内容でなければ問題ないとも聞きますね。

9~10回目に申請する際に記事をリライトする過程で、NGワードっぽいかなという表現は削りました。

判断がつかず、下書きに戻した記事もあります。

合格の決め手となったとは言い切れないのですが、要因の一つではあったのではないかと思っています。

他社広告

他社広告は貼っていませんでした。

アドセンス申請するのに他社の広告があったらまずいでしょ、というのが貼ってはいけない派の言い分ですが、最近は否定されていますね。

実際に運用していれば他社の広告なんてたくさんあるんだし、申請時にあっても不自然ではないとして、実際に貼って合格もしているようです。

2週間ルール

申請の間隔は2週間あけろ、というルールがあったそうです。

合格時の申請(10回目)がその前の申請(9回目)から1週間ほどあいていますが、影響があったのかどうかはなんとも。

あける必要はない、と私は思っています。

結果通知が届くのに数週間かかったという人もいますね。

私の場合は、不合格メールが申請当日か翌日には届いていました。

9回目の申請の時だけは2日ほどあいたので、「これは良い知らせか?」と期待したんですがそんなことはなかったです。

合格の時は申請翌日でしたし。

審査中の記事投稿

継続して更新されているブログだというアピールになる、ってことらしいです。

8・9回目の申請後に記事を投稿しましたが、落ちているし有効性は不明ですね。

申請時点では合格ラインまでわずかに達していなかったものが、修正や投稿によって基準をクリアしたから受かった、みたいな話なんでしょうかね。

アナリティクス・サーチコンソール

Google Analytics、Google Search Consoleは登録しました。

申請には必須ではないそうですが、データを残しておけるし登録しておいた方がよいです。

Google検索への記事登録と削除

Google Search Consoleによる記事登録・削除は利用しました。

申請のために下書きに戻した記事を、検索結果から削除しましたね。

投稿や修正した記事はクローラー(Webページを巡回して情報を登録するプログラム)によって検索エンジンに情報が格納(インデックス)され、検索結果に反映されます。

時間がたてば更新されるのですが、サーチコンソールにはより早く更新させることができる機能があるのです。

審査をするときはGoogleがサイトを見に来るんだから、検索結果に反映されているかどうかは関係ない、といいますね。

site:○○○○(○○○○は自分のURL)とGoogleで検索すると、検索結果に反映されている記事がわかります。

審査における有効性はやはり不明ですが、損はないかなあと。

コピペチェック

コピペチェックツールはいくつかの記事で試してみました。

必要だとは思いませんが、面白いので試してみると良いです。

アドセンスヘルプコミュニティ

アドセンスヘルプコミュニティは利用しませんでした。

せっかくの質問できる場なので、困った人は利用しても良いのではないかと思います。

回答している人がアドセンス合格したのっていつなのか、というのは気になりますけど。

スマホからもチェック

スマーフォンからも、たまには自分のブログを確認した方が良いです。

PCとスマホのレイアウトやら結構違いますし。

スマホ用に改行を多めにすると、PCでスカスカな印象になるし悩ましいところですよね。

価値ある記事

何度も落ちる過程で、何度も記事のリライトはしました。

アドセンスの審査自体は、例えば100個の審査基準があってプログラムを走らせてみて80個クリアしていれば合格ですよー、みたいな感じですよね?

記事を個別に読んで精査しているわけではないでしょうに、価値があるのかどうやって判断しているのか謎過ぎます。

ともかく、記事を読む人にとって価値のある内容を提供できるかどうか、が一番大切なのは皆わかっていることではあるはず。でも一番難しいですね。

まとめ

私がアドセンス審査に受かったのは、同じようにアドセンスの審査で苦労した経験を綴ってくれていた多くのブロガーの皆さんのおかげです。

私の経験も、これから審査を受ける方々にとって少しでも役に立てれば、と思います。

例にならうことができるのは後発の強みなのだから、情報を仕入れて取捨選択をすることが大切ですよ。

リスクを排除して合格の可能性を上げる、という点では私も徹底できていなかったので、取捨選択をしたと言うには疑問が残りますけれど。

審査の実態がわからないために、「らしい」とか「思う」なんて表現が多くなってしまったのはご容赦ください。

あいまいな表現を使わずに、価値ある記事を書けるようになりたいものです。

コメント